腰痛防止のために、自宅でストレッチをしている人は多いですよね。

しかし、

「どんなストレッチが効果的なの?」

「このストレッチの方法で本当に合っているの?」

などと、不安を抱えながらストレッチをしているのではないでしょうか。

今回の記事では、体と動きの専門家である理学療法士が、腰痛防止のために実際に行っているストレッチをご紹介します。

この記事を読むことにより、自分が行っているストレッチが本当に合っているものなのか確認ができ、効果的なストレッチの方法、ストレッチの注意点などもお分かりいただけます。

腰痛の原因によりストレッチ方法は様々

腰痛の原因は様々なものがあり、原因によりストレッチをしなければいけない部位は変わります。

日々、理学療法士は様々な観点から腰痛の原因を探り出し、治療を行っています。

原因は様々なものが考えられ、姿勢の悪さや筋力の弱さなども代表的な原因です。

患者さんの治療を行っている理学療法士だからこそ、自分の弱点にも気づいている人は多くいます。

体が資本の理学療法士だからこそ、日頃のメンテナンスは欠かさず行っているものです。

ここからは、腰痛の原因となる筋肉ごとに、どのようなストレッチを行うのか解説していきます。

脊柱起立筋のストレッチ

腰の筋肉自体が痛みの原因となっている場合、脊柱起立筋のストレッチを行ないます。

背骨を支えている筋肉で、背骨の両側についているのが脊柱起立筋です。

脊柱起立筋が腰痛の原因となってしまう場合は、腰の筋肉の使いすぎが考えられます。

主に、重労働で腰に負担がかかる人や、腹筋が弱い人などが痛めやすい部位です。

腰の筋肉を過剰に使用してしまうと、筋肉が硬い状態になります。

筋肉は硬くなると血流が低下し、痛みを感じる物質が放出されますので、腰だけに負担がかからないようにすることが重要です。

【脊柱起立筋のストレッチ方法】

- 仰向けに寝て、右足を左側に移動させます

- 左手で右膝あたりを持ち、右手は大きく広げておきます。

- 頭は右を向けて、体がねじれるようにストレッチをします。

- 腰回りの筋肉が伸ばされていることを確認しながら、30秒程度ストレッチします。

- 反対側も同じように行います。

腸腰筋のストレッチ

腸腰筋は、腰骨から足の付け根に向かって、体を前後に貫くように走行している筋肉です。

主に、もも上げをする機能があります。

腸腰筋が硬くなると足の付け根が伸びなくなってしまうため、骨盤が前方に倒れ「反り腰」になってしまいます。

一見、姿勢が良さそうに見える反り腰。

しかし、反り腰の姿勢は、腰に負担をかけているのです。

反り腰になると、腰の骨の関節が噛み合った状態が続いてしまい、腰の関節に負担がかかってしまいます。

さらに、腰骨には神経が出てくるトンネルがありますが、そのトンネルも狭くなってしまいます。

その結果、腰骨の関節に痛みが生じたり、足の痺れや異常な感覚が出たりします。

「良い姿勢=反り腰」のようなイメージを持っている方もいらっしゃいますが、反り腰は腰痛の原因の一つです。

反り腰傾向の方は、腸腰筋のストレッチをしてみてはいかがでしょうか?

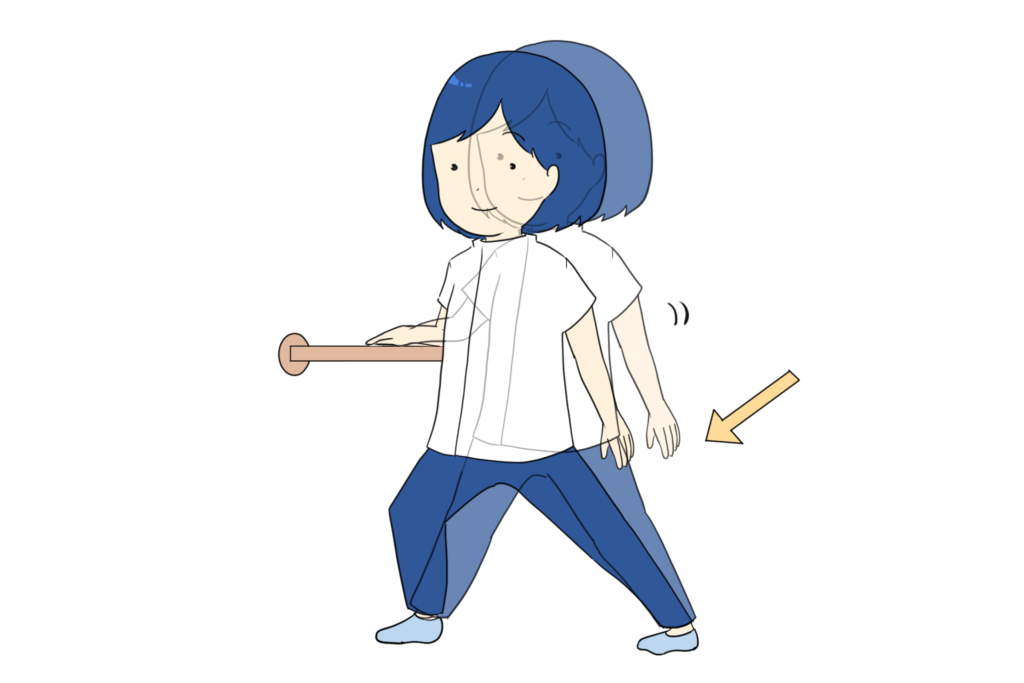

【腸腰筋のストレッチ方法】

- 足を前後に大きく広げます。

- 腰を落としていき、前の足は膝を曲げていきます。後ろの足は、できるだけまっすぐ伸ばしたままにします。

- 後ろの足の付け根が伸びるところまで腰を落としていき、30秒程度ストレッチをします。

- 上半身をしっかりと起こしておくと、より足の付け根が伸ばされるため効果的です。

- 反対側も同じように行います。

大腿四頭筋のストレッチ

ももの前についている大きな筋肉の大腿四頭筋。

主な役割は膝を伸ばすことですが、硬くなってしまうと反り腰の原因になります。

大腿四頭筋が付着する場所の一部は、骨盤の下の方です。

そのため、大腿四頭筋が硬くなってしまうと、骨盤の前を下方向に引き下げる力が働きます。

すると骨盤が前方に倒れてくるので、骨盤の上に乗っている腰の骨の湾曲が変化し、反り腰になってしまうのです。

反り腰が腰痛につながる仕組みについては、腸腰筋のところで解説しています。

【大腿四頭筋のストレッチ方法】

- 立っている姿勢で、右膝をしっかりと曲げ、足首やつま先などを持ちます。

- 膝を曲げる角度は、踵がお尻につく程度が目安です。

- しっかりとももの前が伸びない場合は、足の付け根から足を大きく後ろに移動させるようにしてください。

- このストレッチをするときに、膝に痛みがあり深く曲げられない場合は、無理をしないようにしましょう。

ハムストリングスのストレッチ

あなたは体の柔らかさに自信はありますか?

立ち姿勢で床に手を伸ばすと、指先が床に届くでしょうか?

指先が床に届かない場合は、ハムストリングスが硬いかもしれません。

ももの裏にあるハムストリングス。

この筋肉は膝を曲げたり、足を後ろに蹴り出したりする役割があります。

ハムストリングスは骨盤にくっついているため、硬くなると骨盤が後ろに倒れます。

骨盤が後に倒れると背中が丸くなり、姿勢が悪くなるのです。

姿勢が悪い状態が続いてしまうと、腰の筋肉は伸ばされた状態が続きます。

筋肉は引き伸ばされた状態のままだと、血流が低下し、痛みにつながります。

そのため、姿勢の悪さも腰痛の原因と言えるのです。

最近背中が丸くなってきたと思う方は、ハムストリングスのストレッチをしてみてはいかがですか?

【ハムストリングスのストレッチ方法】

- 床に座り、足をまっすぐ伸ばします。

- 上半身を前に倒していき、ももの裏をストレッチします。

- 30秒くらいを目安として行います。

猫背解消のストレッチ

悪い姿勢の代表である猫背。

この猫背も、腰痛に影響があるということを知っていますか?

背中が丸くなる猫背ですが、丸くなるのは背中だけでなく、腰も丸くなってしまいます。

腰が丸くなってしまうと、腹筋に力が入りづらくなってしまうため、腰の負担が増えてしまいます。

このような状態では、動作を行うときに腰の筋肉を主に使う状態となり、腰痛につながります。

デスクワークが多くなってきた現代。

猫背の人は多いのではないでしょうか?

猫背になっていても、自分では気づかない人もいることでしょう。

あなたの背中は大丈夫ですか?

心配であれば、猫背を解消するストレッチをしてみましょう。

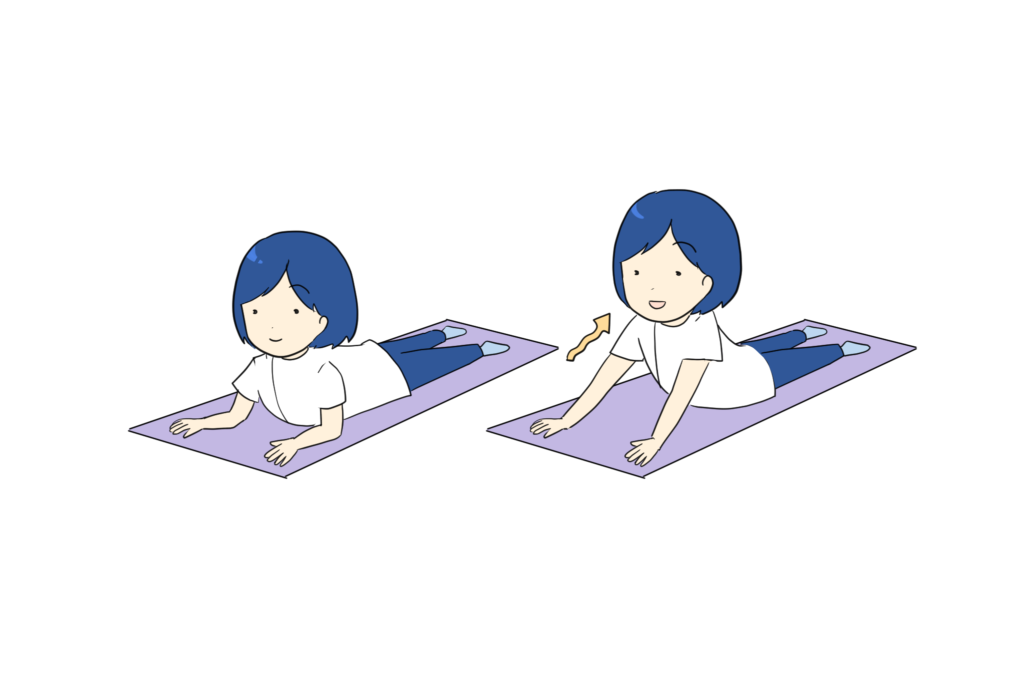

【猫背解消のストレッチ方法】

- うつ伏せに寝た状態から肘をついて上半身を起こします。

- 徐々に肘を伸ばしていき、手のひらで体を支えるようにします。

- このとき背中などに痛みが出る場合は、無理をして体をそり返らせすぎないでください。

- 背中や腹筋が伸びているのを確認しながら30秒程度ストレッチします。

ストレッチの仕方に注意

ここまで、5つのストレッチについて解説してきました。

ストレッチをどのような姿勢で行うのかも大事ですが、ストレッチの仕方も重要になります。ここからは、ストレッチのポイントについて解説してきます。

ストレッチは反動をつけずに行う

ストレッチは、反動をつけずに行ってください。

ゆっくりとストレッチをする時と比べて、反動をつけると筋肉や靭帯などに数倍の負担がかかってしまいます。

そのため、筋肉や靭帯などの組織を痛める可能性があり危険です。

ゆっくりとストレッチを行うようにしましょう。

呼吸は止めない

ストレッチは軽く痛みを伴ったり、体勢によっては呼吸がしづらくなったりする場合があります。

しかし、呼吸は止めないようにしてください。

呼吸を止めてしまうと血圧が上がる可能性があるため、高血圧をお持ちの方は危険です。

呼吸を止めるほど、キツく感じるのであれば、ストレッチする強さを緩める他、別の方法でストレッチを行うことも検討するようにしましょう。

ストレッチの強さは軽く痛い程度でOK

ストレッチの強さは、強ければ強いほど良いと思っている方もいらっしゃることでしょう。

研究では、痛みに耐えながら強くストレッチを行った場合と、軽く痛い程度のストレッチを行った場合で、結果があまり変わらなかったとされています。

つまり、ストレッチは軽く痛みが出る程度の強さで十分ということです。強いストレッチの方が効果的だと思っていた方は、ストレッチをする強さを少し痛い程度にしてみましょう。

ストレッチの時間は30秒程度を目安

ストレッチをする目的は、様々なものがあります。

腰痛を防止したい人のストレッチの目的は、姿勢の改善や筋肉のリラックス効果を得ることですよね。

そのため、ストレッチはしっかりと時間をかけて行う必要があります。

短時間のストレッチでは組織がしっかりと伸びない可能性があるため、30秒程度のストレッチを複数回行うようにしましょう。

ストレッチ以外の腰痛防止

腰痛の防止には、ストレッチ以外にもできることがあります。ここからは、ストレッチ以外にもできることを解説します。

ストレスを溜めない

腰痛は、別名「社会的な痛み」と呼ばれています。

家庭や仕事がうまくいっていない人に腰痛が多く見られることから、名付けられました。

ストレスを感じている方の腰痛の原因は、筋肉や関節、椎間板などではなく、ストレスかもしれません。

ストレスが軽減すると、腰痛も軽減される可能性があるため、思い当たる人は、ストレスの解消に取り組んでみてはいかがでしょうか。

腰を温める

腰痛の原因は、血流の低下が一つの原因と解説しました。

血流が低下すると痛みを感じる物質が放出されるので、日頃から体を冷やさないようにすることが大切です。

寒い職場や、ユニフォームの関係で着るものを調整できない人は注意してください。

カイロを使ったり、湯船にゆっくり浸かったりして腰をしっかりと温め、老廃物がたまらないように工夫をしていきましょう。

筋トレをする

上半身を支えているのは、腰の筋肉だけではありません。

腹筋も上半身を支えています。

腹筋はすぐに弱くなりやすいため、筋力が弱い人は背筋ばかり使いがちになってしまいます。

ストレッチだけではイマイチ腰痛防止の効果がないと感じた場合には、筋トレも必要になります。

腹筋が強くなることにより、猫背や反り腰などの悪い姿勢も改善される可能性があり、腰にかかる負担も軽減されます。

つまり、腰痛になりにくい体が手に入るということです。

ストレッチはしているけど、なかなか腰痛が良くならないという方は、筋トレも視野に入れましょう。

こんな腰痛には注意

最後に、注意が必要な腰痛の解説をします。

当てはまる方は、医療機関への受診も考えてみてください。

何も要因が無いのに強い痛みがある

腰痛には、何かの原因があることがほとんどです。

姿勢は悪くなく、腹筋も十分に強い。

転落や転倒などの強い衝撃も受けた記憶も無い。

強いストレスもない。

これまで解説してきた腰痛の原因に当てはまらないのに”強い”腰痛がある場合は、早めに医療機関を受診してみてください。

レントゲンやその他の精密検査で、何か異常が見つかるかもしれません。

腰痛は内臓の痛みを反映している場合もあるため、強い痛みを感じる場合には注意が必要です。

足が痺れる・感覚がおかしい

腰からは、足につながる神経が出ています。

腰から枝分かれして足の先に到達するまでに、神経を圧迫されていたり、神経が傷ついたりしている場合に、痺れが出たり感覚がおかしくなったりします。

痺れや感覚がおかしい場合は、腰痛に合わせてヘルニアや脊柱管狭窄症などの症状が隠れている可能性もあります。

このような病気が隠れている場合は、しっかりと検査をする必要があります。

早めに医療機関への受診を考えてみましょう。

まとめ

今回の記事では、理学療法士が腰痛防止のために行っているストレッチや、ストレッチの仕方、ストレッチ以外に腰痛を防止する方法などについて解説してきました。

腰痛を防止するには、日頃から筋肉を柔らかい状態に保ったり、姿勢を良くしたり、筋肉を鍛えたりすることが必要です。

また、ストレスも腰痛の一因になるので、適度なストレスの解消もできると良いですね。

注意が必要な腰痛にも配慮しつつ、必要があれば早めの医療機関の受診を検討してください。

早く病気が見つかれば、それだけしっかりと治る確率は高くなります。

自分でできるストレッチはしっかりと行って、腰痛を防止していきましょう。

理学療法士

nekomal様

ねこまる

整形外科中心の病院で13年以上勤務し、様々な疾患や病態の患者様(延べ2万8千人以上)の治療にあたってきたベテラン理学療法士。信頼関係を重視し、患者さんに役立つ情報を発信するためにブログも運営されています。